在山东东营的黄河三角洲农业高新技术产业示范区,北京理工大学前沿技术研究院的科研团队正在使用一种特别的雷达系统。这种雷达被称为相控阵昆虫雷达,它只有3米高,但在监测空中情况方面却非常出色。它的白色雷达罩在周围金黄色的小麦和深绿色的牧草的映衬下格外显眼。

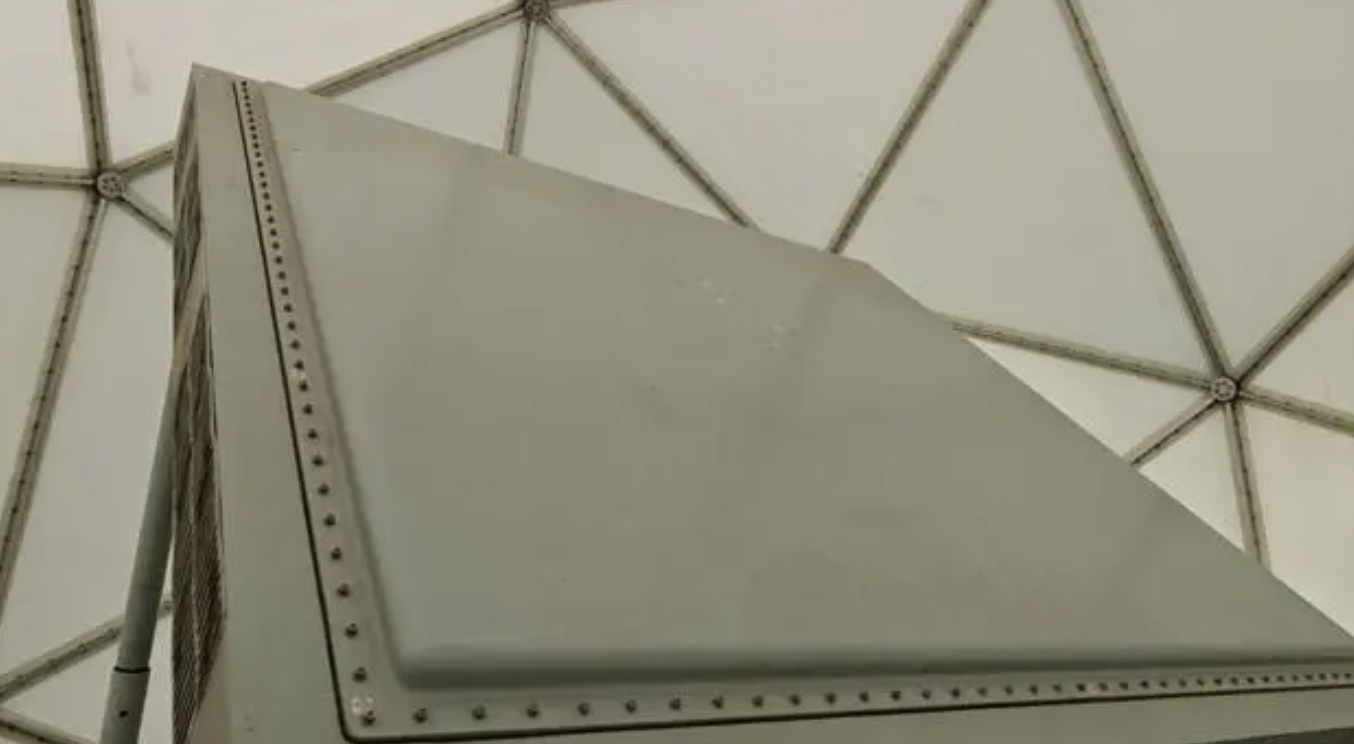

在黄河三角洲农业高新技术产业示范区,昆虫雷达基站的外形格外醒目 博士研究生王廉钧向记者描述了这种雷达的特点,他说:“这台雷达虽然个头不大,但监测能力非常强。它的旋转速度适中,每隔一段时间就会完成一次对天空的‘巡天’。在这个过程中,雷达发射的电磁波会带着空中的信息回来,然后被转化为可视化的图像。” 这种雷达不仅能够监测到空中的情况,还能将这些信息转化为可视化的图像,为科研人员提供便利。它的存在使得人们能够更好地了解和利用空中资源,有助于推动相关领域的发展。 在数据方舱内,王廉钧向记者展示了一段折线图,并解释道:“从数据显示,清晨4点到6点,空中飞虫的雷达回波显著增强,这表明这段时间内飞虫的数量和密度较大。” 在东营试验场站,北京理工大学博士研究生王廉钧正在查看雷达监测数据。 那么,这台雷达真的能够清晰地捕捉到空中的飞虫吗?答案是肯定的。张晓高级工程师详细解释道:“即便是长度仅有几毫米的飞虫,在2公里范围内也能被我们的雷达系统检测到。如果两只飞虫之间的距离超过20厘米,我们的系统能够将它们分别标记出来。” 对于农业生产来说,迁飞性害虫是一大威胁。农业农村部发布的《一类农作物病虫害名录(2023年)》中,列出了10种具有迁飞能力的害虫,包括草地贪夜蛾、飞蝗、粘虫等,它们对粮食安全构成了严重威胁。而这款雷达系统,就像拥有了“火眼金睛”,为防治这些害虫提供了强大的支持。 李卫东副教授指出:“由于昆虫通常在夜间迁飞以躲避天敌,传统的光学追踪方法很难及时有效地监测虫情的变化。而雷达系统具备全天候、全天时的探测能力,能够有效地监测昆虫的迁飞行为。” 记者得知,尽管国内外已经开发了专门的昆虫雷达,但之前的技术并未能解决观测迁飞昆虫时的清晰度问题。 在黄河三角洲设立的雷达基站,正为精确监测迁飞性害虫提供新的技术支持。李卫东副教授指出,通过理论上的创新和实践,研究团队已经开发出一套先进的迁飞动物雷达监测系统。该系统基于雷达探测技术、方法和体制的突破,能够精确测量迁飞动物个体的振翅频率等生物学参数,以及三维空间轨迹等行为学参数,具备对迁飞动物个体进行分类识别和轨迹分析的能力。 这个项目得到了国家自然科学基金的资助,并由北京理工大学与中国农业科学院植物保护研究所等多家机构共同研发,是一项国家重大科研仪器研制项目。2023年2月,该项目在东营试验场站成功通过了验收。研制出的高分辨率多维协同雷达测量仪,已经投入使用,用于日常迁飞动物的监测工作。 正在调试的缩比高分辨全极化昆虫雷达,随后将运至外地安装。 在东营试验场站的仓库内,记者目睹了正在调试的缩比高分辨率全极化昆虫雷达,它即将被运往浙江。今年,研究团队计划在浙江部署4部昆虫雷达,以开展组网试点工作。未来,他们还计划构建一个面向迁飞昆虫监测预警的大规模昆虫雷达网综合信息平台系统。 李卫东副教授补充说,得益于技术的积累,这种缩比雷达的成本较低,已经在云南等地进行了部署。在新一代昆虫雷达的帮助下,监测草地贪夜蛾、黄脊竹蝗等重大迁飞害虫的入侵工作已经取得了显著成效,并获得了用户的广泛好评。